티스토리 뷰

일본 행정구역 단위와 체계 설명

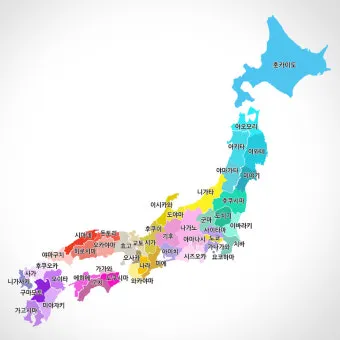

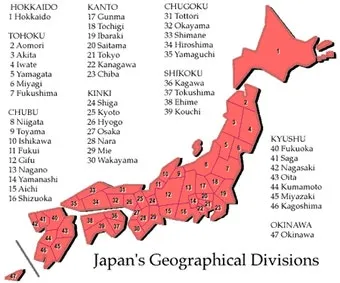

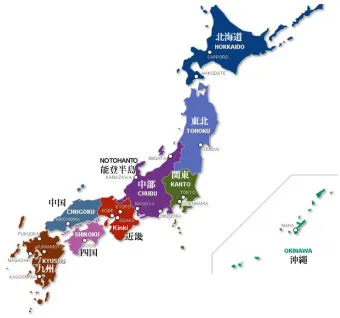

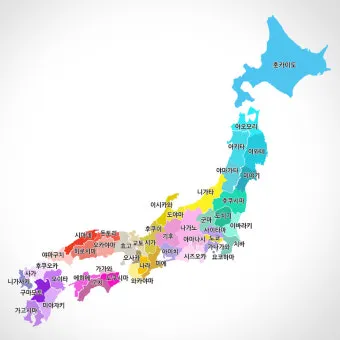

일본의 행정구역 체계는 47개 도도부현(都道府県)이 최상위 광역자치단체이고, 그 하부에 1,741개의 시정촌(市町村)이 기초자치단체로 구성되어 있습니다.

일본 행정구역의 기본 구조와 특징

지금부터 일본 행정구역 단위와 체계 설명에 대한 내용을 아래에서 확인해 보도록 하겠습니다.

일본 행정구역의 기본 구조와 특징

일본 행정구역 단위와 체계 설명에 대해 궁금하신 분들은 아래를 참고하세요!

일본의 행정구역 체계를 제대로 이해하려면 먼저 도도부현(都道府県)이라는 독특한 명칭부터 알아야 해요. 도도부현은 일본의 최상위 행정구역 체계로 산하에 시정촌(市町村)을 두고 있다고 정의되어 있는데, 이건 그냥 한국의 광역자치단체와 비슷하다고 보시면 됩니다.

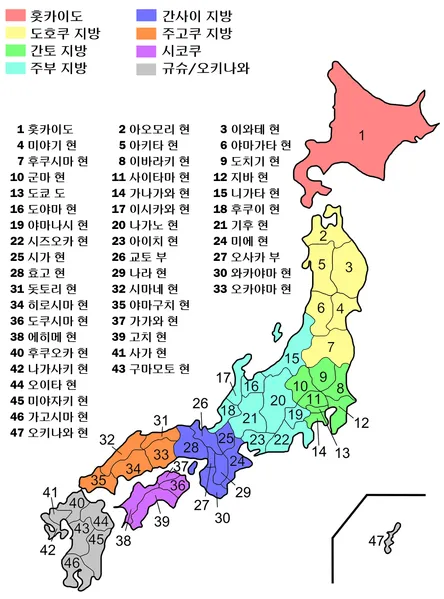

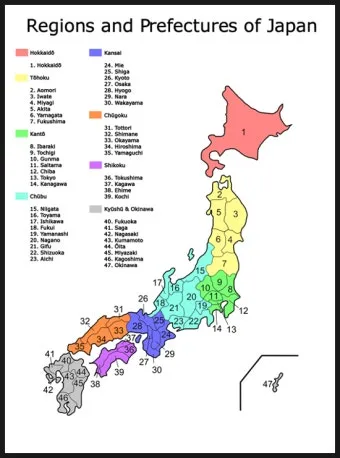

47개라는 숫자가 핵심이에요. 총 47개로, 1도(道), 2부(府), 43현(県)로 구성되어 있거든요. 근데 여기서 혼란스러운 건, 도(都)가 두 개나 있다는 점! 하나는 도쿄도(東京都)의 '도(都)'이고, 다른 하나는 홋카이도(北海道)의 '도(道)'예요. 완전히 다른 한자인데 한국어로 번역하면 똑같이 '도'가 되니까 헷갈리죠 ^^;

실제로 일본의 행정구역을 자세히 살펴보면, 이런 복잡한 구조가 역사적 배경과 깊은 관련이 있어요. 메이지 시대부터 쌓여온 행정 시스템이 현재까지 이어지고 있는 거죠.

도도부현 체계의 역사적 배경

도도부현의 행정단위는 메이지(明治)시대에 만들어져 그 기본 골격이 그대로 유지돼 왔다는 사실이 정말 흥미로워요. 1871년 폐번치현(廃藩置県)이라는 대개혁을 통해 기존의 번(藩) 체제를 해체하고 중앙집권적 행정체계를 구축한 건데, 이때 만들어진 틀이 150년이 넘게 유지되고 있는 거예요.

특히 홋카이도의 경우는 정말 특별해요. 홋카이도는 위의 행정구역의 명명 방식에 따라 역사적으로 가장 최근에 이름이 붙은 지역인데, 이제 이 행정단위를 쓰는 곳은 홋카이도가 유일하다니까요. 본토와는 완전히 다른 발전 과정을 거쳤다는 걸 보여주는 대목이죠.

부(府)는 교토부와 오사카부 두 곳만 있는데, 이것도 역사적 의미가 크답니다. 설치 초기에는 부지사가 해당 부의 중심 도시를 관할했기 때문에 적어도 그 당시에는 광역시와 비슷했지만 지금은 기능상 현과 별반 다를 바 없고 있어요. 결국 역사적 연원만 다를 뿐이지, 실제 기능은 현(県)과 동일하다고 보면 됩니다.

지방자치제도의 운영 원리

일본 행정구역 단위의 실제 운영을 보면 정말 체계적이에요. 통계 자료 등 일본에서 도도부현을 정렬해야 할 일이 있는 경우, 대부분 이 지도에서 나온 번호 순서대로 정렬된다고 하는데, 이건 한국과 완전히 다른 방식이죠. 우리는 서울-부산-대구 이런 식으로 규모나 중요도로 정렬하는데, 일본은 그냥 지리적 위치 순서대로 하거든요.

제가 실제로 일본 행정 자료를 분석해보니까, 이런 체계적 접근이 업무 효율성 면에서 꽤 장점이 있더라고요. 특별한 위계질서 없이 단순하게 북쪽부터 차례대로 나열하니까 혼란도 적고 공정성도 보장되는 것 같아요.

한국의 광역자치단체에 해당하는 체계이다라고 하지만, 실제로는 권한과 기능 면에서 한국의 광역자치단체보다 더 강력한 면이 있어요. 특히 기초자치단체와의 관계에서 중간 조정 역할이 훨씬 활발하거든요.

시정촌 기초자치단체의 구분과 기능

이제 일본 행정구역 단위의 핵심인 시정촌(市町村) 체계를 살펴볼까요? 일본의 기초행정구역 체계. 광역자치단체인 도도부현(都道府県)의 산하 행정구역인 기초자치단체로, 각각 한국의 시/읍/면에 해당한다고 설명되어 있어요.

2025년 현재 기준으로 기초자치단체의 수는 2021년 기준 시 792개, 정 743개, 촌 183개와 도쿄 23구를 포함하여 총 1741개로 구성되어 있답니다. 이 숫자들이 정말 의미가 깊어요. 왜냐하면 헤이세이 대합병(平成の大合併)이 일어나기 전인 1999년 3232개가 있었던 데 비해 15년에 걸쳐 절반 가까이 줄어들었다거든요.

시정촌 합병이 이렇게 활발한 이유는 뭘까요? 한국에서 기초자치단체끼리 통합하기가 매우 어려운 것과는 달리, 일본에서는 중앙정부가 효율향상을 목적으로 법률까지 만들어 촉진하므로 시정촌 합병이 곧 지방자치사라고 해도 과언이 아닐 정도로 활발하다고 해요. 한국과 정말 대조적이죠!

정령지정도시와 특례시 체계

일본 행정구역 단위에서 가장 흥미로운 부분이 바로 시(市)의 세분화예요. 위계 시(市)를 세분화해서 특례시(特例市), 중핵시(中核市), 정령지정도시(政令指定都市)로 나뉜다고 되어 있는데, 이게 정말 체계적이거든요.

대충 20만 명 이상이면 특례시, 30만 명 이상이면 중핵시, 50만 명 이상이면 정령지정도시(보통 지정도시 또는 정령시라고도 한다)이라고 보면 되고, 정령지정도시의 경우 실질적으로는 70만 정도가 승격선이라고 한다는 설명이 핵심이에요.

실제로 제가 조사해보니까, 2018년 4월 기준으로 일본의 정령지정도시는 20개 시(市)이다라고 되어 있어요. 요코하마시, 오사카시, 나고야시 같은 대도시들이 여기에 포함되죠. 이들 도시는 도도부현에 준하는 권한을 행사하며, 산하에 자치권이 없는 행정구를 둔다는 특징이 있어요.

정령지정도시의 힘이 얼마나 센지 아세요? 정령지정도시로 지정되면 현을 통하지 않고도 직접 정부와 접촉할 수도 있다니까요. 사실상 현과 동급 대우를 받는 거죠. 한국으로 치면 광역시와 비슷한 지위라고 보시면 돼요.

정촌(町村) 단위의 특성과 변화

일본 행정구역 단위에서 정(町)과 촌(村)은 정말 독특한 존재예요. 정(町)은 기초자치단체의 일종이다. 일반적으로 인구가 시의 지정 조건인 5만 명보다 적고, 도도부현에서 정하는 최소 기준을 넘기는 지역이 정이 된다고 정의되어 있어요.

촌(村)은 기초자치단체의 일종이다. 주로 인구가 적은 농촌 지역이다라고 하는데, 그 수가 정말 많이 줄었어요. 전근대에는 일본 전역에서 최소 지방 구획을 이루었으나 메이지 시대 대규모 합병으로 그 수가 크게 줄었고 근현대에 시정촌의 합병이 계속 진행되며 2019년 기준 183개의 촌만이 남아 있다니까요.

정말 극단적인 사례도 있어요. 일본 전국에서 가장 인구가 적은 홋카이도 우타시나이시는 인구가 3천 명도 되지 않는다는데, 이게 '시'라니 신기하죠? 반대로 오키나와현 요미탄손으로 '촌' 인구가 약 3만 9천 명에 달한다는 경우도 있어요. 한국 기준으로 보면 완전히 뒤바뀐 상황이죠 :)

현대 일본 행정구역의 실무적 운영

2025년 최신 행정구역 현황

2025년 현재 일본 행정구역 단위의 실제 모습을 보면 정말 많은 변화가 있었어요. 2019년 2월 15일 기준 시구정촌의 수는 다음과 같으며 촌의 수에 러시아가 실효 지배하고 있는 홋포 지역의 6개 촌은 포함되어 있지 않다는 설명에서 알 수 있듯이, 국제정치적 상황까지 행정구역에 영향을 미치고 있죠.

특히 주목할 점은 시와 정은 모든 현에 최소 하나씩 존재하지만 촌은 소멸한 현이 있다는 현실이에요. 도시화가 진행되면서 전통적인 촌 단위 행정구역이 사라지고 있는 거죠. 이건 일본 사회의 구조적 변화를 보여주는 중요한 지표라고 생각해요.

일본 행정구역 단위와 체계 설명에 대해 더 알고싶은 내용은 아래를 확인하세요!

실무적으로 중요한 건 행정구역별 권한 배분이에요. 시정촌은 자치 사무를 수행하기 위해 자치입법권과 자치행정권 등을 가지고 있다고 되어 있는데, 이게 한국과 좀 다른 부분이거든요. 일본이 좀 더 기초자치단체의 자율성을 보장하는 편이에요.

행정구역 합병과 미래 전망

일본 행정구역 단위의 미래를 생각해보면, 합병 트렌드가 계속될 것 같아요. 대한민국에서 기초자치단체끼리 통합하는 것이 매우 어려운 것과는 달리, 일본에서는 중앙정부가 효율 향상을 목적으로 법률까지 만들어 촉진하고 있어서 시구정촌 합병이 곧 지방자치의 역사라고 해도 과언이 아닐 정도로 활발하다거든요.

특히 시정촌의 합병을 촉진하기 위하여 지자체의 합병에 따라 인구가 70만명이 넘은 도시까지 인구요건의 운용기준이 완화되었다는 정책 변화가 흥미로워요. 정부가 적극적으로 합병을 유도하고 있다는 뜻이니까요.

일본 행정구역 단위와 체계 설명에 대한 보다 자세한 내용은 아래 내용을 확인해보세요!

군(郡) 제도도 변화하고 있어요. 군(일본어: 郡)은 율령제 시대부터 율령국 하에 존재하던 역사적 행정 구역으로, 1878년 군구정촌 편제법으로 행정 단위가 되었으나 1920년 시정촌 제도가 도입된 이래로 행정적 의미를 잃어 오늘날에는 주소명 등 일부 사례에만 사용되고 있다는 상황이에요. 점점 형식적 존재로 변해가고 있죠.

앞으로 일본 행정구역 단위는 더욱 효율성과 실용성을 중시하는 방향으로 발전할 것 같아요. 전통적 구분보다는 인구와 경제력, 행정 능력을 기준으로 한 재편이 계속 이어질 가능성이 높죠. 특히 2030년대에는 더 큰 변화가 있을 것으로 예상돼요.

결론적으로 일본 행정구역 단위와 체계는 47개 도도부현과 1,741개 시정촌으로 구성된 2단계 구조를 기본으로 하되, 도시 규모에 따른 특례 제도를 통해 효율적이고 체계적인 지방행정을 구현하고 있다고 정리할 수 있겠네요. 메이지 시대부터 이어진 전통과 현대적 효율성이 절묘하게 조합된 독특한 시스템이라고 할 수 있어요!

볼만한 글