티스토리 뷰

견강부회 뜻과 유래, 실전 예시 가이드

지금부터 견강부회 뜻과 유래, 실전 예시에 대한 내용을 아래에서 확인해 보도록 하겠습니다.

견강부회는 억지로 끌어다 붙여 이치에 맞추려는 행동을 뜻하며, 송나라 정초의 '통지 총서'에서 유래된 한자 고사성어로 현재까지 약 900년간 사용되고 있습니다.

견강부회의 정확한 뜻과 한자 풀이

견강부회 뜻과 유래, 실전 예시에 대해 궁금하신 분들은 아래를 참고하세요!

한자별 의미 분석

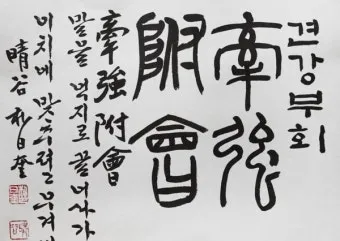

견강부회(牽强附會)는 네 개의 한자로 구성되어 있어요. 牽(견)은 '끌다', 强(강)은 '굳세다', 附(부)는 '붙이다', 會(회)는 '모으다'라는 뜻을 가지고 있습니다.

이 한자들을 조합해보면 '억지로 끌어와서 굳게 붙여 모은다'는 의미가 됩니다. 근데 여기서 중요한 건 단순히 끌어다 붙이는 게 아니라 '억지로' 한다는 점이에요. 전혀 관련 없는 것들을 자기 논리에 맞추려고 강제로 끌어오는 거죠.

실제로 이 표현은 처음에 견합부회(牽合附會)로 쓰였습니다. 그런데 시간이 지나면서 '합(合)' 대신 '강(强)'이 들어가게 되었어요. 이는 억지로 우긴다는 의미를 더 강조하기 위해서였죠.

한국어로 번역하면 '이치에 맞지 않는 주장을 억지로 끌어다가 자신의 논리에 맞춰 붙이는 것'이라고 할 수 있습니다. 간단히 말해서 '무리한 억지'라고 보면 됩니다!

현대적 의미와 사용법

2025년 현재 견강부회는 여러 맥락에서 사용되고 있습니다. 특히 정치나 언론에서 자주 볼 수 있는 표현이에요.

견강부회의 핵심은 '논리적 연결고리의 부재'입니다. 어떤 결론을 내리고 싶어서 전혀 관련 없는 근거들을 억지로 끌어다 쓰는 거예요. 예를 들어 "오늘 비가 왔으니까 내 주식이 떨어진 거야"라고 말한다면, 이게 바로 견강부회죠.

이런 행동은 보통 세 가지 상황에서 나타납니다. 첫째, 자신의 실수를 인정하기 싫을 때입니다. 둘째, 상대방을 설득하고 싶은데 적절한 근거가 없을 때예요. 셋째, 자신의 기존 신념을 유지하고 싶을 때 나타나죠.

최근 SNS나 온라인 토론에서도 견강부회 사례를 많이 볼 수 있어요. 댓글 창에서 누군가 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 전혀 관련 없는 뉴스 기사나 통계를 가져오는 경우가 그런 예시입니다.

내가 직접 경험한 바로는, 회사에서 프로젝트가 실패했을 때 담당자가 "이번 달이 음력 윤달이라서 그런 것 같다"고 말한 적이 있었어요. 이런 게 딱 견강부회의 전형적인 사례라고 할 수 있죠.

견강부회의 역사적 유래와 배경

송나라 정초와 통지 총서

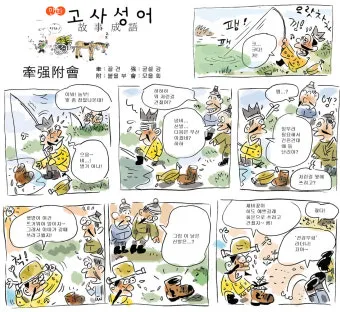

견강부회라는 표현은 송나라(960-1279) 시대의 역사가 정초(鄭樵, 1103-1162)가 쓴 '통지(通志) 총서(總序)'에서 처음 등장했습니다.

정초는 당시로서는 혁신적인 역사학자였어요. 기존의 편년체 역사서가 아닌 기전체 형식으로 통사를 쓰려고 했죠. 그의 '통지'는 총 200권으로 구성된 방대한 역사서였습니다.

원문을 보면 "董仲舒以陰陽之學 倡爲此說 本于春秋 牽合附會"라고 되어 있어요. 이를 번역하면 "동중서가 음양학으로 이런 설을 주장했는데, 춘추에 근거한다고 하면서도 억지로 끌어다 붙였다"는 뜻입니다.

정초가 이 표현을 쓴 이유는 단순히 동중서를 비판하기 위해서가 아니었어요. 그는 역사 해석에서 자의적 해석을 경계하고 싶었던 거죠. 특히 자연 현상을 인간사와 억지로 연결시키는 당시의 관습을 비판한 것이었습니다.

흥미롭게도 정초 자신도 역사 연구에서 때로는 대담한 추론을 했어요. 하지만 그는 추론과 억지를 구분할 줄 알았습니다. 나무위키에서도 이런 맥락을 자세히 설명하고 있어요.

동중서 음양설 비판의 맥락

동중서(董仲舒, 기원전 179-104)는 전한 시대의 대표적인 유학자였습니다. 그는 유교를 국가 이념으로 만드는 데 결정적인 역할을 했죠.

하지만 동중서에게는 한 가지 문제가 있었어요. 그는 유교 경전인 '춘추'를 해석하면서 음양오행설을 과도하게 적용했습니다. 예를 들어 일식이나 지진 같은 자연 현상을 모두 임금의 덕치와 연결지으려고 했죠.

정초가 보기에 이는 명백한 견강부회였습니다. 자연 현상은 자연의 법칙에 따라 일어나는 건데, 이를 억지로 정치적 해석과 연결시키는 것은 학문적 엄밀성을 해치는 일이었거든요.

실제로 동중서는 "하늘이 분노해서 지진이 일어났다"거나 "임금이 어질지 못해서 가뭄이 들었다"는 식의 해석을 자주 했어요. 이런 해석은 당시에도 논란이 많았습니다.

정초의 비판은 단순히 동중서 개인에 대한 것이 아니었어요. 그는 학문 연구에서 객관성과 논리적 엄밀성을 지켜야 한다는 원칙을 강조하고 싶었던 거죠. 이런 맥락에서 견강부회라는 표현이 탄생한 것입니다.

견강부회 실전 예시와 적용 사례

일상생활 속 견강부회 사례

견강부회는 우리 일상에서 생각보다 자주 일어나는 현상입니다. 몇 가지 구체적인 예시를 들어볼게요.

첫 번째는 직장에서의 사례예요. 어떤 직원이 지각을 했는데 "오늘 아침에 까마귀를 봤더니 불길한 예감이 들어서 일부러 천천히 왔다"고 말한다면, 이게 바로 견강부회죠. 지각의 진짜 이유(늦잠, 교통체증 등)를 숨기고 엉뚱한 이유를 갖다 붙인 거니까요.

두 번째는 투자나 주식과 관련된 경우입니다. 주식이 떨어졌을 때 "이번 주 로또 번호가 홀수가 많았으니까 시장도 불안한 거야"라고 말하는 사람이 있다면... 이것도 명백한 견강부회죠. 로또 번호와 주식시장은 전혀 관련이 없거든요.

세 번째는 학생들의 성적 변명이에요. 시험을 못 봤을 때 "요즘 유튜브 알고리즘이 너무 정확해서 공부에 집중이 안 됐다"고 말한다면? 이것도 견강부회의 일종입니다. 본인의 학습 태도나 준비 부족이 진짜 원인인데 엉뚱한 걸 탓하는 거니까요.

내가 실제로 본 가장 황당한 견강부회 사례는 이거였어요. 어떤 사람이 다이어트에 실패하고 나서 "지구 온난화로 인해 체온 조절이 어려워져서 기초대사율이 떨어진 것 같다"고 말하더라고요. 지구 온난화와 개인의 다이어트 실패를 연결시키다니... 정말 기가 막혔죠 ^^

이런 견강부회를 피하려면 어떻게 해야 할까요? 가장 중요한 건 원인과 결과 사이의 논리적 연관성을 따져보는 거예요. "정말로 A 때문에 B가 일어났을까?"라고 자문해보는 습관을 기르는 게 좋습니다.

비슷한 사자성어와 차이점

견강부회와 비슷한 의미를 가진 사자성어들이 몇 개 있어요. 하지만 각각 미묘한 차이가 있으니까 정확히 구분해서 사용하는 게 좋습니다.

첫 번째는 아전인수(我田引水)입니다. 이는 '제 논에 물 대기'라는 뜻으로, 자기에게만 유리하게 해석하거나 행동하는 것을 말해요. 견강부회와의 차이점은 아전인수는 '이기적 해석'에 초점이 맞춰져 있다는 점입니다. 억지스러움보다는 편향성이 더 중요한 개념이죠.

견강부회 뜻과 유래, 실전 예시에 대해 더 알고싶은 내용은 아래를 확인하세요!

세 번째는 영서연설(郢書燕說)이에요. 이는 초나라 사람의 편지를 연나라 사람이 잘못 해석했다는 고사에서 나온 말입니다. 잘못된 이해나 해석을 의미하는데, 견강부회와의 차이는 '의도성'에 있어요. 영서연설은 실수로 잘못 이해한 거지만, 견강부회는 의도적으로 억지를 부리는 거거든요.

우리말 속담으로는 '채반이 용수가 되게 우긴다'는 표현이 견강부회와 가장 비슷해요. 채반(체)과 용수(바가지)는 전혀 다른 물건인데 억지로 같다고 우기는 것이니까요.

또 다른 속담으로는 '홍두깨로 소를 몬다'는 표현도 있습니다. 홍두깨는 빨래방망이인데 이걸로 소를 몰겠다는 건 말이 안 되죠. 이것도 견강부회와 비슷한 의미를 담고 있어요.

견강부회 뜻과 유래, 실전 예시에 대한 보다 자세한 내용은 아래 내용을 확인해보세요!

마지막으로 견강부회를 사용할 때 주의할 점이 하나 있어요. 이 표현은 상당히 강한 비판의 의미를 담고 있기 때문에 함부로 사용하면 안 됩니다. 정말로 논리적 근거가 전혀 없는 억지 주장에만 사용하는 게 좋아요.

결론

견강부회는 900년 전 송나라 정초가 만든 표현이지만, 현재까지도 우리 일상에서 자주 볼 수 있는 현상을 정확히 표현하고 있습니다. 억지로 끌어다 붙이는 논리의 위험성을 경계하고, 보다 합리적이고 객관적인 사고를 추구하는 데 이 고사성어가 도움이 될 거예요.

무엇보다 중요한 건 자신도 모르게 견강부회에 빠지지 않도록 항상 주의하는 것입니다. 논리적 사고와 비판적 사고력을 기르는 것이 견강부회를 피하는 가장 좋은 방법이라고 할 수 있겠네요.

볼만한 글